Un partido de fútbol no tiene un guion preestablecido, no hay manera de escribir el futbol antes de que la pelota ruede; cuando el balón comienza rueda sobre el verde, hasta que el silbato del árbitro resuena en un inequívoco pitido final, todo puede suceder. La página que quien quiera relatar un encuentro espera en blanco. Los goles aún no se han escrito, y quizás nunca lleguen a escribirse, porque hay partidos en los que la pelota, caprichosa ella, se niega a sacudir las redes. Los 90 minutos pueden terminar convertidos en tragedia por un error ridículo que, en esta era digital, puede abastecer de memes las redes sociales. También puede suceder que 89 soporíferos minutos desemboquen en el frenesí de un final de infarto.

El villano, puede optar a vestirse de héroe con un sutil taconazo, con una gambeta inesperada, o un remate impensado; o, todo lo contrario: el héroe transformarse en villano por un impensable fallo. No obstante, de todos los relatos futbolísticos habidos y por haber, el que más enganche al aficionado posiblemente sea el de la épica. El pez pequeño que engulle al grande, el David tumbando al Goliat. El humilde que se mete a patio ajeno y pone de rodillas al poderoso frente a su propia hinchada. Eso sí: desde que el dinero mueve tanto alrededor de la pelota, cada vez son menos frecuentes estas machadas balompédicas. Pero siempre es lindo vivir momentos como el del Leicester City de Ranieri consagrándose campeón de la Premier Legue, por citar un celebre ejemplo de épica.

Allá por los años 30, sin embargo, el fútbol -y la vida misma- todavía mantenía su romanticismo y los milagros se sucedían en casi todos los Estadios del orbe. Desde cualquier barrizal amateur del mundo, podía surgir un as del balón. Un equipo de provincia podía golear a los de la capital en su propio patio.

El joven Joseph Lloyd Carr, un excéntrico donde los haya, que gustaba de apodarse a sí mismo “Jim” o “James” aunque ello nada tuviera que ver con su nombre de pila, quizá por aquel entonces, pensaba en estas insólitas historias cuando se vestía con pantaloncillos cortos y las botas para pasarse la tarde del domingo corriendo detrás de un balón. Jugaba en el modesto White Rose, el equipo local de South Milford con 18 años de edad.

Se había mudado a aquel pueblo del sur de Yorkshire para trabajar como maestro de primaria. Había terminado allí después de que rechazasen su solicitud en el rimbombante Goldsmiths’ College de Londres. Cuando los examinadores le preguntaron la razón de querer dedicar su vida a la enseñanza, Carr tuvo a bien responder: «Porque deja mucho tiempo libre para otras actividades». La respuesta no gustó a los académicos. Pero Carr decía la verdad: él deseaba fervientemente dedicar su vida a la literatura.

Como un partido de fútbol, la vida tampoco puede regirse por guiones preestablecidos; y más de cuatro décadas después de aquella negativa, cuando Carr ya era un novelista de éxito, el Goldsmisths’ College le invitó para impartir una charla a lo que el autodenominado “Jim” respondió: «Tuvieron la oportunidad de tenerme como director, y la desaprovecharon». Él no quiso desaprovechar el tiempo libre que le dejaba su labor como maestro de provincias; Escribió mucho, y también gozó de los domingos de fútbol.

Muchos años después, en 1975, fusionó estas dos grandes pasiones suyas en “Cómo llegamos a la final de Wembley”, una hilarante novela basada en la espectacular temporada que había vivido jugando en el White Rose.En aquella temporada -relató Carr-, habían llegado a la final del torneo regional; pero aquel partido decisivo había terminado de una manera un tanto accidentada: una invasión de campo provocó su suspensión, y se decretó la victoria para el White Rose de Carr.

En la novela, el personaje del señor Gidner se asemeja en muchos tenores a aquel joven Carr: es un escritor de versos para tarjetas de felicitación que se ha trasladado a Steeple Sinderby, un pueblo del interior, donde se ve implicado en la increíble aventura del equipo de fútbol local, los Sinderby Wanderers. Los domingos, hace las veces de utilero, encargándose de que los uniformes estén limpios, colocando las redes de las porterías, echando la cal para marcar las líneas o recogiendo naranjas para ofrecerlas a los jugadores durante el descanso. Los lunes, redacta las actas, repasa la recaudación y escribe, también, la crónica del partido para el periódico local.

El señor Fangfoss, presidente del Club, le ofrece un dineral por escribir las memorias del club después de la gran hazaña de ganar la FA Cup, en Wembley, frente al poderoso Glasgow Rangers.; toda una hazaña a relatar, pues fueron dejando por el camino al Leeds United, el Aston Villa o el todopoderoso Manchester United con un equipo formado por mineros, granjeros, lecheros y hasta el cura del pueblo corriendo la banda rebosante de una fe inquebrantable.

Un exfutbolista olvidado por la historia, Alex Sligsby, era su capitán. «Pensar en el fútbol y soñar con el fútbol», les decía, «un partido puede depender de un clavo gastado, una zancada no dada o un instante de pérdida de concentración». En su odisea hacia la final, los Sinderby Wanderers demostraron que hubo un tiempo en que las diferencias entre profesionales y amateurs no eran insalvables. «Cuando digo amateur no me malinterpreten», escribe el cronista del Yorkshire Evening Post, «con ello quiero decir muy profesional, pero muy mal pagado». Haciendo una clara referencia a esa complejidad que tenemos para definir el termino “Amateur”, un galicismo que muchos empleamos, pero que tampoco podemos definir en su totalidad.

Cuando “Jim” Carr publicó la novela, el fútbol ya se estaba convirtiendo en este incontestable negocio donde el romanticismo cada vez va teniendo menos cabida. Quizás, por esa razón, trató de encerrarlo en esta historia.

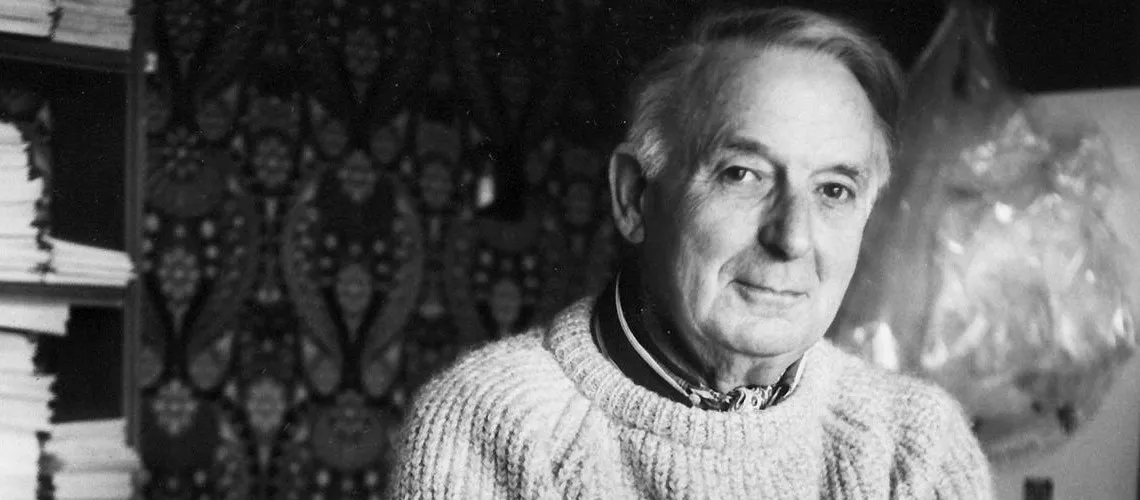

“Cómo llegamos la final de Wembley” volvió a ser reeditada poco antes de su muerte. Carr hizo una petición personal a su casa editorial: que incluyesen la foto de un desconocido equipo amateur. Él aparecía en la línea de abajo, con la rodilla clavada en la grama y una sonrisa rebosándole el rostro de ilusión. Los compañeros, en aquel entonces, le llamaban “Jim” cuando le pedían que les pasase el balón porque él lo prefería así; Carr todavía era un escritor sin obra, pero no tardaría en convertirse en uno de los mejores narradores de su tiempo, y su narrativa siempre estará ligada a esa pasión dominical que giraba en torno a una pelota de cuero.

✍🏼: Paco Andújar ⚽