Me he puesto a limpiar el polvo a los libros y me he hado cuenta de que es un ejercicio semejante al de revisar fotografías: una parte de tu vida está recogida en los títulos almacenados durante años; ¡y la alegría que se siente cuando, me pasa muy pocas veces, he escrito la fecha en que lo he comprado o cuando recuerdas quién os lo ha prestado con la intención ¡uf que despiste! de que se lo devolvieras! O, aunque no tenga dedicatoria, recuerdas quién te lo ha regalado, en qué ciudad y en qué casa estabas; veo ahora unos “tochos” manoseados una y otra vez, y me veo con mis compañeras de piso en aquellas noches interminables, a altas horas de la madrugada, entre cafés y risas, antes del examen de Lingüística Románica. Cada libro lleva adherida una parte de tu vida aunque no lo recordemos. Y ha dejado una huella que no siempre reconocemos.

¿Y qué me decís de los libros que no habéis leído y llevan años esperando en la estantería? Pasa igual que las recetas de cocina que habéis recortado de una revista y tenéis guardadas en una caja: “recetas de cocina” y que nunca han pasado por una cazuela o una sartén. Y lo malo es que siempre me propongo: hasta que no lea todos los libros que tengo, no empiezo ningún otro; claro que luego no lo cumplo porque ¿quién se resiste ante una novedad que todo el mundo ha leído? Y sobre todo si lo puedes leer en el libro electrónico y no se te duermen los brazos al sostener su peso..

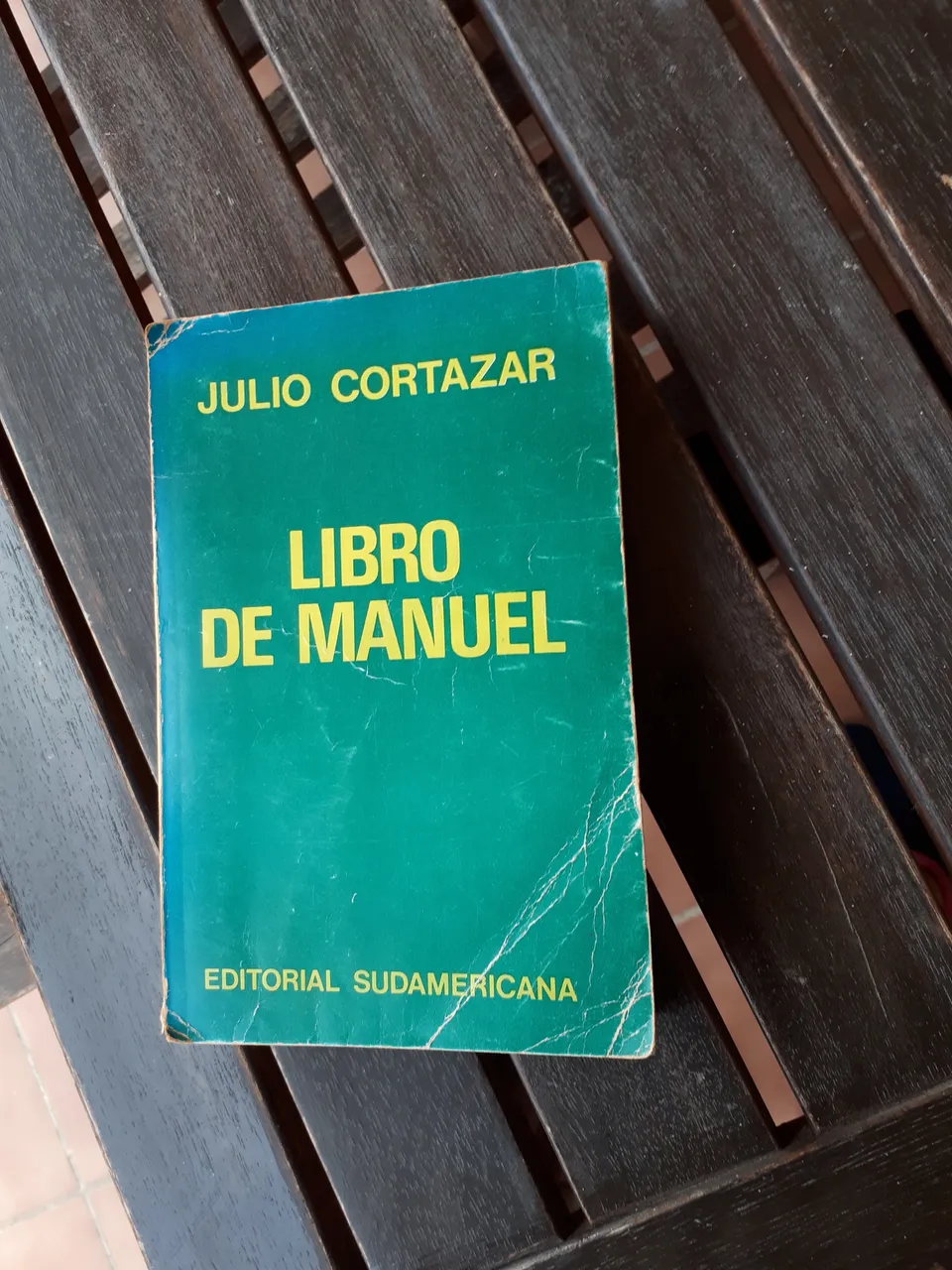

Voy a hacer una prueba, a ver qué sale. Cojo un libro, al azar, “El Libro de Manuel” de Julio Cortázar: no recuerdo exactamente cuándo ni dónde lo compré, ni he escrito nada en la contraportada… No recuerdo el argumento… Sólo sé que lo he leído; lo abro y veo que las páginas están amarillentas: está claro que es una edición barata, con mal papel; resisto la tentación de empezar a releerlo porque lo que pretendo es asociarlo con algún momento, con una sensación. Era mi época de estudiante en Salamanca, Franco no había muerto, había en la Universidad un ambiente de lucha contra todo lo que significara dictadura, opresión, se multiplicaban las manifestaciones, corriendo delante de “los grises”; Cortázar era para nosotros un renovador de la literatura, un icono… Qué tiempos aquellos tan jóvenes, tan ilusionares... ¿podríamos ahora decir lo mismo de la España de 2018?

El otro día me tocó limpiar el polvo de “Las inquietudes de Shanti Andía” de Pío Baroja. Decidí releerlo, aunque el hecho de que se centrara en aventuras marinas me llevaba a pensar que no iba a saber apreciarlo muchos años después de haberlo leído por primera vez, porque el Baroja que ahora me seducía era el de “La trilogía de la lucha por la vida,” o el de “El El árbol de la ciencia”, es decir, el Baroja “más social” o “filosófico”, depende del adjetivo que queramos ponerle.

Pero contra todo pronóstico el libro me enganchó: la descripción de un pueblo del norte, la acumulación de personajes, el hilo narrativo, la riqueza de documentación, me hizo recuperar el gusto por ese Baroja “aventurero” que antaño había sabido apreciar.

“La Regenta", “Fortunata y Jacinta” , “Los Miserables “, “Ana Karenina”, “Los hermanos Karamazov”… etc.¡Cuánto polvo acumulado! Tanto como años hace que los compré. Todos sabemos el lugar que ocupan estos “clásicos” del realismo en la historia de la literatura; pero no quiero hacer crítica literaria; lo que quiero es recuperar el momento, el regusto que me dejaron al leerlos, la pena cuando llegaba el final, después de horas de convivir con esos personajes a los que podíamos conocer tan minuciosamente por fuera y por dentro que era imposible no compartir sus sentimientos y vivir con ellos en el Madrid, París, Oviedo, Moscú o San Petersburgo del siglo diecinueve. Y ¡qué agradables se hacían las esperas más tediosas, mientras los niños estaban en clase, en el Conservatorio o en actividades extraescolares, si tenía en las manos uno de esos "enormes" libros.

Me topé después con “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda. Y os puedo decir que todavía siento el estremecimiento que me produjo su primera lectura. Me ocurrió lo mismo cuando me encontré con los sonetos amorosos de Quevedo, o los poemas de Pedro Salinas de “La voz a ti debida”. ¡Hay libros que dejan huella!

En otro rincón de la estantería me encontré “El rayo que no cesa” de Miguel Hernández que termina con la “Elegía a Ramón Sije”: nadie como él para despertar en nosotros ese sentimiento de desesperación y de rebelión contra la muerte de un ser querido o el amor no correpondido. Igual que hizo Garcilaso muchos años atrás.

Esos versos, esas líneas son algo más que palabras: tienen "alma" y ese halo perdura alrededor de esas páginas amarillentas que forman parte de nuestra vida, como las viejas fotografías del álbum familiar.