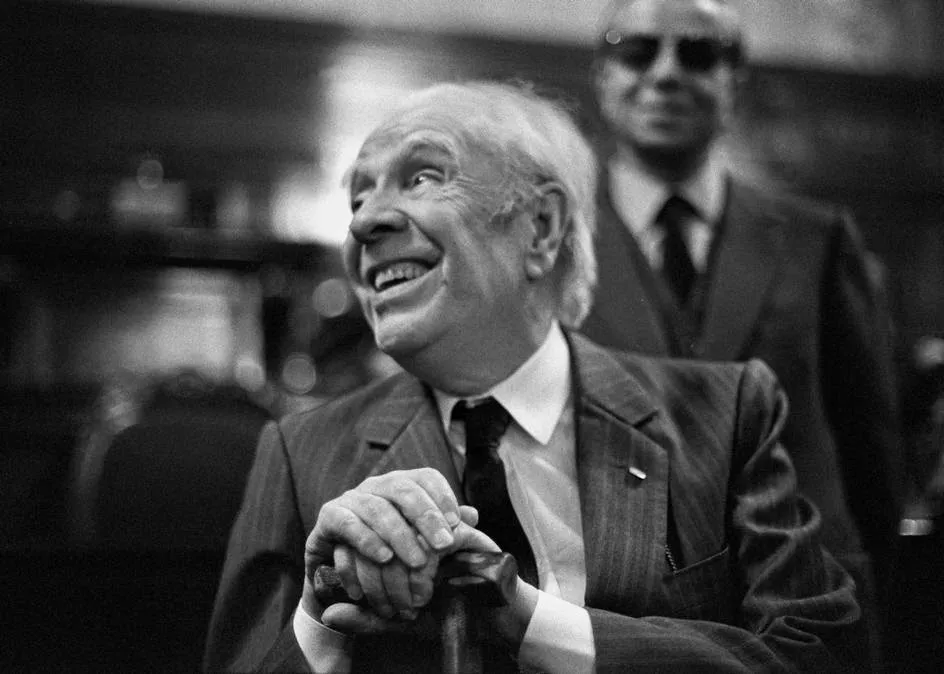

Esta imagen: un hombre entrado en edad, de vetustosidad exuberante, como si la contrición del tiempo que sufren todos lo que atraviesan el umbral de la adultez media, fuese simple tara, complejo paroxístico por tradición y por convicción; no se podría enumerar la suma de células que han decaído y que se han estrechado hasta la nada, porque como su imagen lo deja entrever, no tiene importancia y el cálculo, posiblemente, no tendría final. De surcos marcados, que recorren ampliamente su superficie cutánea, como si los misiles norcoreanos lo hubiesen anfractuado hasta el punto de parecer un Sahara marcado por el rastro de quejumbrosos desolados que caminaban en busca del espejismo perdido. Con aspecto voluminoso; toda su humanidad henchida por décadas de buena comida; los botones de su camisa beige a rayas, están a punto de salir disparadas, como bengalas anhelando cumplir su destino. Un cinturón grueso, de cuero, bastante marcado por el tiempo con dobleces que denotan gran data. De tez pálida y, aunque el conteo de sus células muertas es inútil y carece de importancia, el decrecimiento celular del cutis ha conducido la palidez a una transparencia inhumana; la sinuosidad estructural de sus apófisis y crestas y demás piezas óseas, parecen traspasar la piel. Tan sólo unos cuantos parches, de color café con leche, son como una especie de polvos celulares diferenciados que atemperan la decoloración, el marchitamiento y el espesor reducido. En fin, un hombre entrado en edad, que no sufre el peso de la edad, aunque dicho peso, esa marca, es tan notoria como un Leviatán emergiendo de la profundidad del océano.

Este sujeto, ramificación de tiempo devenido en sí, no puede liberarse de la obscuridad. Un manto amotinado que lo cubre en todas partes. Tal es esta penumbra, que todas las avenidas son un dédalo irremediable, por culpa de cosa tan arisca y posesiva que es todo lo que puede ver. Por lo general, todos intentar vencer a la obscuridad; cuando ésta rebasa la existencia, para el obturador del sentido de la vista, todo es lo mismo que un píxel fenecido, sin color, tan sólo un azabache constituyente, pero, como intrínsecamente hollinezco; un cielo y una inmensidad y una ciudad fuliginosamente encendida: es una inmanencia. Cualquier transeúnte, aquejado y experimentando cualquier tipo de obscuridad, puede caminar para olvidar, momentáneamente o definitivamente, pero esto es sólo porque lo umbroso que parece devenir constantemente a sus días, es una percepción. Una visión o representación de algo concreto. Pero no es una literalidad, no es una inmanencia, no es medular, no es sanguíneo. Es tan sólo representativo. Para este sujeto, todos los píxeles están fenecidos, de antemano; pero no siente perplejidad de sí, porque como si, por cosa connatural, mientras se maceraba en la caverna amniótica, hubiese aceptado inconscientemente el destino que le presagiaba el vientre materno.

Ígneamente, cada vez que abre los ojos, la obscuridad es la única llama que alumbra, de forma paradójica, todas sus mañanas. Manes, antiguo sabio persa, pintó en un dualismo todos los colores de la vida: luz y tinieblas, Bien y Mal; cohabitación irreversible. Y la luz, todo lo que sea de bien, no es de la carne; y las tinieblas, todo lo que sea de mal, es de la carne. ¿Dónde se encuentra este sujeto situado? En una paradoja, en un rompimiento irreversible con el sistema. En su entraña, no hay luz, pero todo lo que lo atraviesa y le es externo, tampoco es luz. Ese pathos, su invidencia, esa imagofagía —imagen deglutida— es una individuación del pathos a través de él, donde lo que se enferma hasta morir no es él sino el sistema. ¿Le temes a la obscuridad?—Mi vida es la obscuridad en sí misma—Respondería él, sin dolor alguno. La significación de la luz recae en el objeto que quiere ser aprehendido, según el étimo; en su vida no hay luz, todas las imágenes se han cerrado, no son susceptibles de ser aprehendidas, se han incinerado de antemano; está agonizadas. Desde que nació, todas las mañanas nacen negras, como su pupila que nunca será penetrada por la luz.

En la obra extensa de Jorge Luis Borges, el argentino universalísimo, de entre todos los fragmentos, este suena como una conjura para este sujeto, entrado en edad, vigoroso e invidente:

”Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”

¿Cuál es la memoria del invidente? La desmemoria le es intraducible. Digo, la carne tiene una memoria para sensaciones, hay también una memoria auditiva, también una memoria olfativa y otra gustativa, pero ¿Dónde está aquella que hace de todo un devenir quimérico? Ni siquiera puede experimentar una metempsicosis quimérica. Pero esta librado de ver; el sentido de la vista es nulo. En su cabeza no hay posibilidad para la nostalgia, mas, en el resto de su cuerpo sí. Una gracia gélida como la luz que hay en el libro de Job. De todas formas, muy poco le importa; comprende muy bien que todas las cosas que nos iluminan, son precisamente aquellas que no son para nosotros.

Antes de morir ¿Cuál remembranza se le aparecería velozmente mientras desfallece? La evocación tanática: ese recuerdo de la quintaesencia que era antes de nacer, una imagen en negro que no es un recuerdo como tal sino una pulsión de retorno a sus días en vida, que son los mismos antes de que tuviera una vida.